基本情報

□ 学名:Neolucanus insulicola insulicola

□ 和名:ヤエヤママルバネクワガタ

□ 産地:石垣島、西表島

♂と♀の写真。♂はサイズが小さいと大あごがとても短くなるので♀かと思ってしまう (笑)。写真の♂は54 mmくらいでまだマシなサイズ (笑)。体の形状的には♂よりも♀のほうが横幅が広い気がする。生態について、成虫は10月上旬から出現して、12月上旬まで確認できるらしい。成虫寿命は活動開始してから1カ月半から2か月と短いため、ブリードする際は数を用意するか、羽化時期のそろった活動期間が短い個体を購入するのが好ましい。

♂

♀

現在は採集禁止になっている石垣島産の個体を累代している。

※ 飼育品は販売。譲渡は可能だが、ヤフオクでの個人販売は禁止。

飼育情報

ペアリング

羽化から約1か月で活動開始するので、そのタイミングで直ぐにペアリングを行う。成虫はあまりエサを食べないため、ティッシュペーパーやキッチンペーパーなどを用いて活動開始を判断した方が良い。成虫は寿命が短いこともあり、交尾意欲はかなり強く直ぐに交尾を開始する。交尾時間は20分ほどと短く、交尾が終わった後に♂が♀を攻撃する行動をとるので交尾が終わるまでは目視しておいた方がよい。クワガタでは一般的に最後に交尾した♂の精子と受精するため、交尾後に他の♂と交尾をさせないように攻撃行動をとっていると考えられる。

産卵セット

□ 温度:21~23℃ (我が家での温度)

□ マット:L-3(深熟タイプ) (H.R.N Dorcus の赤枯れ系マット):Nマット (RTN):Uマット (RTN) = 6 : 2 : 2

※ 幼虫に使用したマットがあれば1~2割くらいブレントした方が良い。

□ 容器:コバエシャッター中ケース

マットは握ってしずくがしたたり落ちるくらい加水する。この際、なるべくだまにならないように気を付ける。絶対に固めずにふりかけるようにマットをケースの9分目くらいまで入れる。マットの量が少ないと産卵数が減少する。マットを入れる際は隙間をなくすためにケースをトントンするのもNG。理由は加水量が多いため窒息の危険性が高まり、嫌気発酵の原因になるため。成虫は転倒しやすいので、ハスクチップなどの転倒防止材を入れる。エサはあまり食べないが水分補給は必須であるため昆虫ゼリーは入れておく。赤枯れマットの割合が低いと産卵数が減少するので、産卵数が少ない場合は赤枯れマットの割合を増やして様子をみる。

採卵

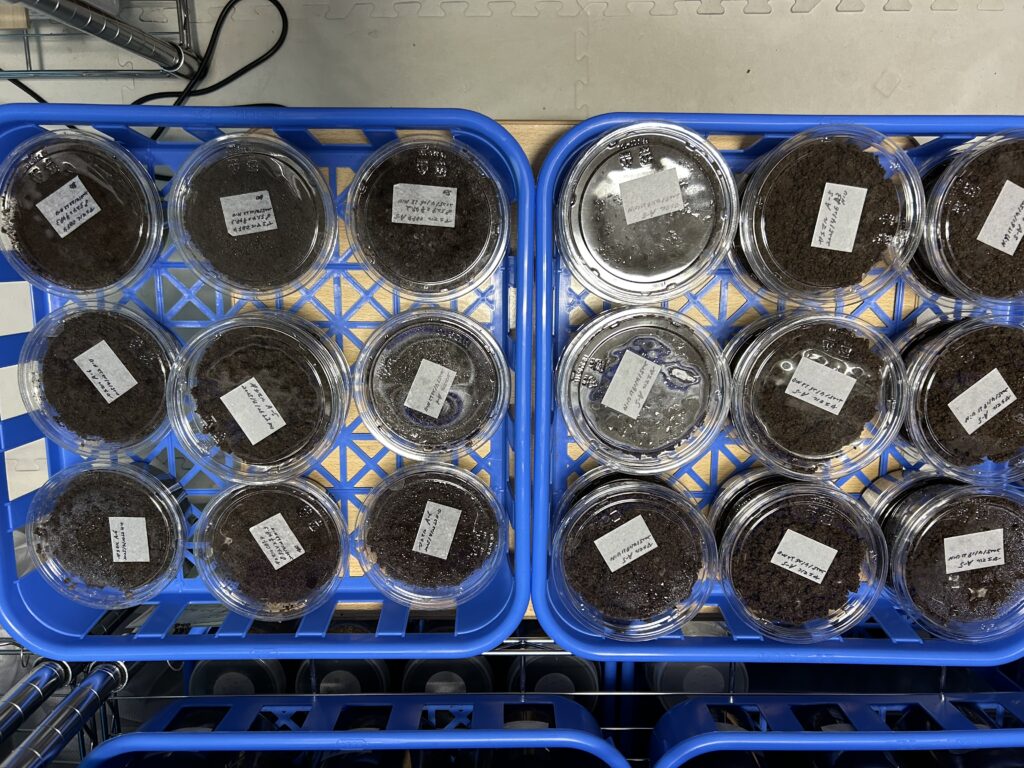

産卵が上手くいっている場合は、産卵セットを組んでから2~3日でマットのかさが下がる。ケースの9分目くらいまで入っていたマットが6分目くらいまで下がる。10日おきに産卵セットをばらして採卵を行う。1回で1♀から20~30個ほど卵が取れる。1♀で100個ほど採卵することも難しくない。我が家では5個の卵を1つの450ccプリカで管理している。

幼虫飼育

採卵から1か月ほどで孵化して、そこから3~5か月くらいで3齢幼虫になる。幼虫期間は長くトータルで2年程となる。初齢幼虫は弱いため2齢幼虫以降に容器を移す。我が家では800 cc か1500 cc ボトルで管理している。マルバネクワガタは基本的に共生細菌の依存性が高いと考えられるので、マット交換の際にもともと幼虫がいたマットを使用する。ヤエヤマバルバネクワガタは他の国産マルバネクワガタに比べて強いため3齢幼虫からはマットの全交換を行っても簡単には全滅しない。容器に幼虫を入れて、その上からもともとその幼虫が食べていたマットを入れる。さらに、その上から新しいマットを入れる。追加するマットは、Nマットまたは、Uマット、NマットとUマットを 1 : 1 でブレンドしたものを使用。マットの水分量は産卵セットの際と同じように握って水が滴るくらいに調整して、マットはだまにならないようにふりかける。マット交換は半年くらいで行っている。採卵を行った翌々年の5月頃から繭玉を作り始めて9~10月くらいに羽化する。

ダイソーの5Lタッパーに4匹ほど入れて飼育する方法もあり、多頭飼育した方が、バクテリア環境が安定すると言われている。多頭飼育の場合は、蛹化のタイミングがずれて既に他の幼虫が作っている繭玉を壊してしまう可能性があるため、繭玉を取り出してプリンカップなどで個別管理する。繭玉は外部から中身を確認できないので、タイミングを間違えると繭玉を作り直す羽目になり成虫サイズがダウンする。我が家では多頭飼育も試したが共食いが起こっているのか数が減少したので多頭飼育はやめた。

最後までご覧いただきありがとうございました!

コメント